예전에는 큰 사찰이었으나 지금은 폐지가 된 법광사지에 발을 들인다. 입구 부터 산 아래 너른 터의 모습이 예전에는 큰 사찰이었슴을 한 눈에 알게 한다. 오늘은 서지와 석탑을 찾아 오는 길이다. 석탑을 보기 전에 만나는 석물 들이 발길을 세우고 놀라게 한다. 며칠 전부터 새로이 매장 유물의 발굴이 시작되었다고 하니 이 사찰의 많은 부분이 다시 알려질 것으로 기대한다. 출입이 통제 되고 있다. 여행을 하다 보면 문화재 보수공사 현장을 만나게 되는데 그 곳은 개방되지 않게 가림막을 설치하여 작업에 대한 이해나 출입에 대한 통제가 잘 이루어지고 있으나, 매장 문화의 발굴 장소는 출입금지 현수막이 작은 것만 부착되어 있어, 출입구역에 대한 정확한 구분이 되지 않는 것 같아, 이에 대한 멋진 경계선을 개발한여 설치하는 것이 필요하다고 느껴진다.

경북 포항시 북구 신광면 상읍리 일원의 포항 법광사지는 비학산에 소재한 절터로, 사찰에 대한 명칭과 위치는 조선시대의 지리문헌인 『신증동국여지승람』과 『동경잡기』를 통해 확인할 수 있다고 하며, 법광사지의 창건과 관련된 정확한 사료는 남아있지 않고, 석가불사리탑 내에서 발견된 탑지석에 나온 기록을 통해 통일신라 제46대 문성왕대에 이 사찰이 번창하였다는 사실을 짐작할 수 있다고 한다.

지금의 법광사지는 절터만 남은 곳에 금당 등 건물의 주초석과 연화석불대좌, 삼층석탑, 쌍두귀부, 당간지주 등이 모습을 보이고 있다. 금당지는 외진주와 내진주 그리고 고막이돌을 갖춘 이중구조의 폐쇄적 건물로 감은사 금당지 및 불국사 대웅전과 같이 사방으로 출입문과 계단을 갖춘 통일신라시대(8~9세기)의 전형적인 건물구조를 보이고 있으며, 또한 쌍두귀부는 두 마리의 거북이 비의 몸체를 받치고 있는 독특한 형태의 조형물로서, 이러한 형태는 국내의 절터 중 4기만 확인 된다. 이 절터의 규모와 건물 배치를 확인하고자 7차례에 걸쳐 발굴조사를 실시하여, 통일신라~조선시대에 해당하는 건물터와 석축, 중앙계단, 답도, 연못터 등이 발견되었하며, 또한 절터의 높은 언덕에 자리한 지점에 탑비가 안치된 건물인 탑비전지의 터가 발견되었다고 한다.

법광사지 삼층석탑은 기단부, 탑신부, 상륜부의 통일신라 후기의 석탑으로, 불탑을 세우는 근거로 탑 안에 넣는 경전인 조탑경이 확인된 석탑들 중에서 『불정존승다라니경』을 조탑경으로 삼은 유일한 석탑이라고 한다. 이 기록을 통해 탑을 세운 연대를 알 수 있어, 10세기 석탑을 연대순으로 정리하는 기준이 된다고 한다.

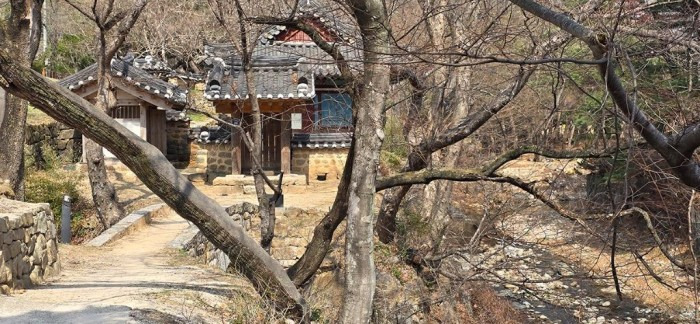

법광사지를 뒤로 최근 보물로 지정 된 용계정으로 길을 잡는다. 용계정이 위치한 덕동마을은 여강이씨 집성촌으로, 여강이씨 문중의 문화유산(오덕리 근대한옥, 오덕리 애은당 고택, 오덕리 사우정 고택 등)이 함께 형성되어 있으며, 특히 마을의 수구막이 숲으로 조성된 덕동숲 (정계숲, 도송, 송계숲)은 용계정과 함께 명승「포항 용계정과 덕동숲」으로 지정되어 있다. 마을의 초입에 용계정이 자리한다.

계곡에 지어진 정자 임을 알아볼 수 있는 계곡형 정자이며, 주변에 산을 둘러 마을이 자리한다.

용계정을 지나 마을 길을 따라 계곡을 따라 오르면 잘 조성 된 연못이 자리하고, 다시 물 소리를 따라 발을 옮겨 냇가에 내려서면, 바위로 된 계곡과 조화를 이루며 서있는 용계정을 볼 수 있다. 멋스러움을 보이는 계곡에 정자를 짓고 자연과 어울려 늘 곁에 두고 생활 하려는 옛 사람들의 욕심과 여유를 느끼게 된다.

이 계곡 외의 시작과 끝의 계곡은 바위가 없는 평범한 곳이지만, 이곳은 한 폭의 동양화와 같은 절경을 가지고 있다.

2024.08.29년 보물로 지정된 「포항 용계정」은 2층의 누마루를 가진 정면 5칸, 측면 2칸의 ‘ㅡ’자형 팔작지붕 건물로, 농재 이언괄의 4대손인 사의당(四宜堂) 이강(李壃, 1621∼1688)이 착공하여, 그의 손자 이시중에 의하여 1696년(숙종 22년)에 완공 된 정면3칸, 측면2칸의 정자건물이며, 이후 1778년(정조 2년), 사의당고적록에 수록된 기록에 따르면 정면 3칸을 5칸으로 증축하고, 사의당사실기의 기록에는 1779년(정조3년)에 용계정 뒤편에 서원의 사당 역할을 하는 ‘세덕사(世德祠)’를 건립하면서 용계정의 명칭을 ‘연연루(淵淵樓)’로 변경한 것으로 보아, 이후 용계정은 세덕사(서원)의 문루 역할을 하였을 것으로 보고 있다. 정자의 정면이 보고 싶어 계곡의 반대편으로 접근하여 용계정의 정면의 모습을 본다. 자연과 함께 하는 정자모습보다, 자연을 한눈에 볼 수 있는 정자에서의 바라보는 모습이 더욱 궁금해진다.

1871년(고종 8년) 서원철폐령 당시, 용계정의 훼철을 막고자 건물 주변에 담장을 쌓고 옛 현판을 달아 화를 면했다고 하며, 용계정의 특징은 누상층 평면이 출입구 양 옆으로 2칸 방을 각각 두고, 전면보이는 기계천을 조망할 수 있도록 5칸 마루를 둔 전형적인 누정의 형식으로, 견실한 대들보와 화려하게 장식된 파련대공 등은 18세기의 특징이라 한다.

뒤편은 창도 없는 형태이며, 이 곳으로의 입장도 문이 잠겨 어렵게 되어 있다. 개방되면 정자에서 맑은 물이 흐르고 수풀이 우거진 모습이 보고 싶어진다. 아쉬움으로 마을 안의 문화재들을 살펴본다.

조선 선조 때 북평사를 지내고 임진왜란 때 공을 세운 농포 정문부가 식솔들의 피난처로 사용되던 집이라 하며, 농포 정문부가 임진왜란 후 손서인 이강에게 별옥 일체를 양여할 때의 부속건물 중의 일부로서 이강의 둘째아들인 이덕령에게 물려주어 현재에 이강의 자손에 물려져 있다고 한다. 정면 4칸, 측면 6칸의 목조와가로 ㅁ자형으로 배치되어 있으며, 조선 중기에 창건한 건물이라한다.

농포 정문부(1565∼1624)의 할아버지인 정언각이 청송 부사로 있을 때 지은 것이라 한다. 그 당시 지명이 송을곡이라 불렸는데, 임진왜란 때 송(松) 자가 든 지명에서 왜병이 패한다는 소문이 있어, 이곳을 피난처로 삼았다고 하는데, 전쟁이 끝난 후 고향인 진주로 돌아가면서 정문부의 손녀 사위인 이강에게 이 집을 주어 물려오고 있으며, 후손이 자신의 호를 따서 사우정이라 집 이름을 바꾸었다고 한다. 一자형의 사랑채와 ㅁ자형의 안채가 있으며, 안채 오른쪽 모퉁이에 사당터가 있다.

이 가옥은 一’자 모양 안채와 ‘ㄱ’자 모양 사랑채, ‘一’자 모양 아래채로 구성된 근대기 튼 口자형 한옥이다.

포항 오덕리 덕계서당은 여강이씨 문중의 16대조 덕삼공을 사대봉사하기 위한 별묘로부터 비롯되었다 하며, 정확한 건립 시기는 불명확하고, 자료를 분석·추정해보면 19세기 중반 이전이라는 것 정도만 확인이 된다고 한다. 현존하는 전통건축 중 서당이 흔치 않은데, 서당 내에 별묘를 함께 갖추고 있다는 점과 별묘의 건축과정에 한 가문의 절손(絶孫)으로 인한 최장방(最長房)으로의 체천위 등 유교적 봉제사 관습의 일면이 내포되어 있다는 점이 민속적인 측면에서 가치를 인정받고 있다고 한다.

덕동 마을을 나와 집으로 향한다. 어제 내려오는 길부터 전해지는 산불소식에 답답함을 느끼며, 빨리 산불이 멈추기를 바라며 집으로 향한다.

如一유광하 기자

'문화' 카테고리의 다른 글

| 如一同行 백 아흔 두번째 - 목포 (0) | 2025.04.22 |

|---|---|

| 如一同行 백 아흔번째 -포항 (0) | 2025.04.08 |

| 如一同行 백 여든 여덟번째 - 함양 2 (0) | 2025.03.18 |

| 如一同行 백 여든 일곱번째 - 함양 (2) | 2025.03.11 |

| 如一同行 백 여든 다섯번째 - 청양 (0) | 2025.02.24 |