아산으로 길을 잡는다. 일전 공사로 관람 못한 충무공 이순신 기념관을 찾아 이곳의 문화재를 보고자 한다. 공원이나 관광지가 아닌 이순신장군의 공덕을 기리기 위한 경건한 장소임을 알리는 안내 방송을 들으며, 한창 이쁘게 핀 꽃과 잘 가꾸어 진 수목의 정원을 새소리를 들으며 걷는 호사를 누려본다. 가장 위에 자리한 현충사를 향하여 발길을 옮긴다. 이곳에 모셔진 이순신(1545∼1598)장군은 병과에 급제, 47세 때 전라좌도수군절도사일때, 1592년 임진왜란이 발발하여, 거북선을 앞세워 한산도, 옥포, 명량 해전 등에서 혁혁한 공을 세우고, 노량해전에서 적의 유탄을 맞고 숨을 거두었다는, 어려서 부터 배워 온 내용으로는 그의 나라 사랑과 업적을 다 알 수 없어 오늘 더 잘 알아보고저 하는 마음을 가지게 한다.

가장 뒷편에 자리한 충무공의 초상이 모셔진 현충사에서 이순신 장군의 초상을 접한다. 이순신은 28살에 훈련원별과에 응시했으나, 달리던 말이 거꾸러지져 실격하고, 4년 뒤 무과에 급제하여 권지훈련원봉사로 벼슬을 시작하고, 충효와 문학에 시도 잘 지었다고 한다. 전라좌도 수군절도사시 왜적의 침입에 대비, 여수를 중심으로 배를 만들고 군비를 늘리는 등 일본의 침략에 대처하는 예지력도 가진 분으로, 임진왜란 때의 전승과 정유재란 때에는 명량대첩 등에서 승리를 거둔 그의 업적으로, 사후 1604년 선무공신 1등에 오르고, 영의정에 추증되며, 충무(忠武)라는 시호도 받은 분이다. 나라를 구한 민족사에 독보적인 인물이라는 생각을 하며, 현충사를 내려와 주변을 둘러본다.

원래 보성군수를 지낸 방진(方震)의 집이었는데, 이순신이 21살 때 방진의 무남독녀 상주방씨와 혼인한 뒤 이순신의 본가가 되어 이순신의 후손에게 이어졌다고 한다. ‘ㅁ’ 자 형태로 안채, 사랑채, 문간채, 작은 문간채로 구성되어 있고, 건물밖의 한켠에는 충무정이라는 이순신 장군과 가족, 후손이 쓰던 우물이 지금도 관람객에게 식수를 제공하고 있다.

한켠에 자리한 구 현충사를 찾아본다. 숙종 32년 1706년 아산 유생들의 청원으로 지어져, 대원군의 서원철폐령으로 헐리게 되며, 1932년 이충무공 유적보전을 위한 국민성금으로 1868년 다시 지어 사액현파을 달게 되고, 1966년 현충사 성역화 작업으로 다시 크게 지어 현 위치에 옮겨 지었다고 한다. 내부는 비어 있는 상태이다. 기둥에 자리한 주련은 위당 정인보 선생이 쓰신 글이라 한다.

정문으로 돌아 나오는 길 한편에 정려각이 자리한다. 조선시대의 충신, 효자 열녀에게 임금이 내린 현판을 마을 입구에 걸어두고, 다른 이가 본받게 하는 것을 정려라 하는데, 이곳에는 충무공을 비롯하여 강민공 이완, 충숙공 이홍무, 충민공 이봉상, 효자 이제빈의 현판이 결려 있다

경내를 둘러보다 문을 나선다.

현충사를 벗어 나는 담장에 여수에 있는 타루비가 이곳에 복제품으로 전시되어 있다. 타루비는 장군이 세상을 떠난 6년 후인 선조 36년에 장군의 덕을 기리기 위하여 여수에 세운 비로, ‘타루(墮淚)’란 눈물을 흘린다는 뜻이라 한다. 현충사를 떠나며 눈물은 흘리지 못하였으나 장군의 행적이 담긴 물건 들을 모며 전쟁의 고통을 느끼며 먹먹한 심정으로 자리를 뜬다

길을 이어 입구에 자리한 유물이 전시된 충무공 이순신 기념관을 들어간다. 이곳에는 국보인 난중일기를 비롯한 각종 보물에서 이순신 장군의 삶을 엿볼 수 있는 곳이다. 그의 숭고한 정신과 통솔력은 임진왜란 중 가장 뛰어난 무장으로서 민족사에 길이 남을 인물로 죽은 뒤에는 충무라는 시호를 받았으며, 『난중일기』와 그의 유품들이 현재 현충사에 보관되어 있다.

[보물 이순신 유물 일괄]

전시장내 한켠에 함께 보관 중인, 옥로 1구, 요대 및 요대함 2건 2점, 복숭아모양 잔과 받침 2조 가 일괄로, 1963.01월 보물로 지정된 충무공 이순신의 유물들이다. 갓 머리에 장식으로 달았던 것으로 보이는 옥로 1점외 요대 및 요대함, 복숭아모양 잔과 받침 2조가 전시되어 있어, 임진왜란 중에 사용하던 것이라고 하여서 인지 그의 숭고한 정신이 서려있는 유물이라 느껴진다.

『난중일기』에 명나라 장수인 유격(遊擊) 왕원주(王元周)로부터 받은 선물 목록 중 ‘금대 하나(金帶一)‘가 있는데 이 띠를 그것으로 보고 있다.

무소뿔로 만든 띠돈은 구름 위에 사자를 조각한 위에 금칠을 하였다고 한다.

이순신의 유품으로 갓 머리에 다는 장신구로, 높은 벼슬아치나 외국에 가는 사신이 썼으며, 옥(玉)으로 해오라기 (鷺)모양이어 붙여진 이름이라 한다. 둥근 금동 받침 위에 연꽃잎에 싸여 있는 3마리의 해오라기가 조각되어 있다.

『난중일기』에 명나라 장수인 파총(把摠), 진국경(陳國敬)으로부터 받은 선물목록에 ‘화주배 한 쌍(花酒盃一對)‘이 있는데 이 술잔을 그것으로 보고 있다고 한다. 얇은 구리판에 금을 입힌 것인데 오랜 세월이 지나 손잡이 부분인 나무줄기와 잎의 깊은 부분에서만 도금한 흔적을 볼 수 있다고 한다.

발길을 옯기다 커다란 장검을 본다. '한산섬 달밝은 밤에 수루에 홀로 앉아 긴칼 옆에차고' 라는 시에 나오는 칼인가 하는 생각이 든다.

이순신 장군에 대한 교육을 많이 받아 왔으나, 장군에 대한 앎은 이곳에 전시 된 교지와 문서 일기책등의 문화재 보다 벽에 전시된 설명을 통해서 더 잘 알게 되는 것 같다. 보물에 대한 안내문을 읽다 보면 국보와 보물로 지정된 것 들의 많은 것이 복제품으로 전시되어 있다고 명기되어 있다. 아쉬움 보다 종이재질로 인하여 보존이 쉽지 않아 별도로 보관 중인 것이라 생각하며 잘 복제된 유물을 둘러본다.

2008년 보물로 지정 된 충무공 사후 6년 후인 1604년(선조 37)에 내린 선무공신은 임진왜란에서 큰 공을 세운 장군 18명에게 내린 공신칭호로, 1등은 이순신, 권율, 원균 등 3인, 2등은 신점, 권응수, 김시민, 이정암, 이억기 등 5인, 3등은 정기원, 권협, 유사원, 고언백, 이광악, 조경, 권준, 이순신(李純信), 기효근, 이운룡 등 10명이라 한다. 77행에 걸쳐 이순신이 세운 공적 찬양과 공신책훈과 이에 따른 상으로 본인과 부모, 처자를 3계급 승진시키고, 노비 13구와 토지 150결, 은자 10량, 표리 1단, 내구마 1필을 하사한다는 내용이 있다고 한다. 교서의 이면에는 교서를 필서한 사자관인 이경량의 성명이 작은 글자로 필서 되어 있다.

1793년 7월 정조가 '충무공이 충성과 위무로 나라를 위해 죽은 뒤에 아직까지 영의정으로 높이지 못한 것은 실로 잘못 된 일'이라며 이순신을 영의정으로 높이며 내린 교지라 한다

2011년 보물 지정, 이순신 증시교지는 이순신 사후 45년만인 1643년 인조가 이순신에게 ‘忠武公’이란 시호를 내리는 교지로, 교지의 발급 일자를 밝힐 때에는 중국연호를 사용하는 것이 통상적이었지만 간지가 사용되어 있는데, 임진왜란 이후의 교지에는 중국연호를 사용하지 않고 간지를 밝히는 경우가 많았다고 한다. 시호는 정 2품이상의 문무관과 공이 많은 신하나 적이 높은 선비가 죽은 후 내린 이름이라 한다.

장양공정토시전부호도는 1588년 병마절도사 이일이 함경도 지역을 침략하던 여진족 시전 부락을 정벌하는 모습을 그린 기록화인데, 참전 지휘관 명단에 “우화열장 급제 이순신"이 적혀 있는데 노둔도 전투로 백의 종군하고 있던 이순신이 이전투에 참전 하여 공을 세워 사면을 받았다 한다.

2011년 보물로 지정된 문서로 1576년(선조 9)에 무과에 급제한 3자 이순신에게 토지와 노비를 별급하는데, 1584년(선조 17)에 화재로 소실되어, 1588년에 다시 별급문기를 작성해준 문서라 한다. 다른 별급문기와 구별되는 것은 1子, 2子, 4子에게 별급했던 내용도 부기한 사실로, 재주는 어머니 변씨이고 증인은 두 손자와 4자 우(禹)이고, 필집은 손자 해라고 한다. 이를 통해 이순신 가문의 분재 내용을 파악할 수 있다고 한다.

2011년 보물로 지정된 이순신 유서(李舜臣 諭書)(1591, 선조 24) 1591년 2월 15일에 선조가 전라좌도수군절도사(全羅左道水軍節度使) 이순신에게 밀부 제 29부를 내리는 유서라 한다.

2011년 보물로 지정된 이순신 무과홍패는 선조 9년(1576년 3월)에 보인(保人) 이순신이 무과 병과에 제4인(第四人)으로 급제한 홍패라 한다.

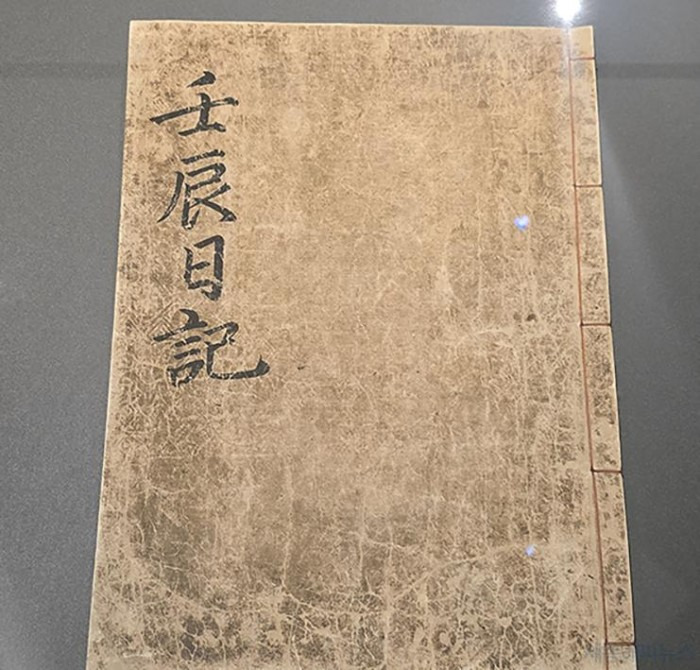

충무공 일기들이 별도로 전시되어 있는 방으로 들어간다. 그가 전쟁중에 겪은 자신의 일상과 생각을 적어 놓은 일기 들이 아직도 전해지는 것에 대해 경이감을 갖게 한다. 책자로 되어 있어 그의 생각을 다 알 수는 없으나 그 간의 쌓인 내용으로 가늠해 볼 따름이다.

임진왜란(1592∼1598) 때에 이순신(1545∼1598)이 친필로 작성한 일기가 연도별로 7권이라 한다. 제1권은『임진일기』로 선조 25년(1592) 5월 1일부터 선조 26년(1593) 3월까지 27매, 제2권은『계사일기』로 선조 26년(1593) 5월 1일부터 9월 15일까지 30매, 제3권은『갑오일기』로 선조 27년(1594) 1월 1일부터 7월 28일까지 52매, 제4권은『병신일기』로 선조 29년(1596) 1월 1일부터 10월 11일까지 41매, 제5권은『정유일기』로 선조 30년(1597) 4월 1일부터 10월 8일까지 27매, 제6권은『정유일기속』으로 선조 30년(1597) 8월 4일부터 선조 31년(1598) 1월 4일까지 20매이나 약간의 중복된 부분이 있으며, 제7권은『무술일기』로 선조 31년(1592) 9월 15일부터 10월 7일까지 8매로 구성되어 있다고 한다. 7년의 난 동안 왜적과 싸우면서도 틈틈이 계속하여 쓴 것을, 후손들이 대대로 보존하여 오늘에 이르었다 한다.

임난때 이순신이 조정에 올린 장계들을 따른 사람이 옯겨 적은 것이라 한다. 조선시대에는 관청에서 조정에 장계를 올릴 때 그 내용을 따로 베껴 써서 보관하도록 하였는데, 이를 『계본등록(啓本謄錄)』이라 한다.

『임진장초』는 이순신이 임진왜란 중 주요 전투의 출전 경과 및 전과에 대해 보고한 것을 비롯하여 일본군의 정세, 군사상의 건의, 수군 진영의 현황 등에 대해 조정에 장계한 내용을 『계본등록』의 예에 따라 다른 사람이 옮겨 적은 것이다. 이순신의 친필은 아니지만 임진왜란과 충무공을 연구하에 사료적 가치가 높으며, 현재 『난중일기 초고』와 함께 국보로 지정되어 있다.

표지 왼쪽에 壬辰狀草라는 제목이, 오른쪽에 萬曆二十年(만력20년)이라는 연도가 쓰여 있으며, 지면에는 전라좌도수군절도사인이라는 네모난 주인이 찍혀 있고, 글씨는 해서(楷書)로 책장은 모두 81장이다.

이순신이 친척들에게 보낸 편지6편을 모은 책이라 하며, 전란을 걱정하는 애타는 심정이 잘 드러나 있다고 한다. 일기와 서간첩,임진 장초는 함께 일괄로 국보로 지정되어 있다.

이외 이순신 장군이 전라수군 절도사와 삼군수군 통제사의 벼슬을 받은 유서들이 전시되고 있다.

2011보물로 지정된 이순신 유서(李舜臣 諭書)(1594, 선조 27)는 1594년 7월 14일에 선조가 삼도수군통제사행전라좌도수군절도사이순신에게 밀부 제 10符를 내리는 유서라고 한다.

2011보물로 지정된 이순신 유서(李舜臣 諭書) (1597, 선조 30)로 1597년 7월 23일에 선조가 전라좌도수군절도사 겸 충청전라경상등 삼도수군통제사이순신에게 밀부 제 7부를 내리는 유서이다.

여러 전시관에서 느끼는 것으로, 장군의 행적을 이해하며 배우고저 하는 맘으로 둘러본 내게 아쉬움은 유물에 대한 설명을 통해 잘 알고자하나, 너무 작은 글씨로 적혀 있어 머물며 일기에는 다른 관람객에게 방해되는 것 같다는 생각과 서류와 같은 문서는 바닥에 전시되는 것 보다 머리를 유리에 방해받지 않게 벽에 붙여 전시하는 것도 좋을 것 같다는 생각을 해 본다.

내친 발걸음으로 온양민속박물관을 찾아 본다. 적지 않은 입장료를 징수하지만 박물관 입구를 오르며 잘 조성된 야외 전시장겸 시설이 눈길을 끌었다.

얕은 구릉지를 숲길을 따라 오르니 박물관에 당도한다.

.

실제 이곳 내부를 관람하니 민속 박물관이라는 이름에 걸맞게 각종 우리네에 일상 생활에 전할수 있는 문화재가 전시되어 있다. 전시물은 인간이 태어나 어른이 되고, 배우자를 만나 결혼하고, 죽음에 이르는 일생에 치루어지는 의례에 관한 의상과 생활사를 재현해 놓았고, 농업에 사용하는 다양한 종류의 농기구와 어업에 사용되는 작살, 통발 등 고기를 잡는 도구부터 바다에서 사용한 떼배까지 다양한 어구가 테마별로 전시되고, 각종 문화예술과 신앙의례와 일상생활 속의 살림살이에서 사용되는 금속, 자개, 도자기의 공예품등을 한자리에서 볼 수 있게 전시되어 있어 눈으로 보며 민속물을 알아 가는데 좋은 교육장이라 생각이 든다.

전시된 문화재감을 눈여겨 보며 둘러본다.

금고(金鼓)는 불교의식에 사용되는 사찰의 종루나 당(堂) 앞 처마에 걸어 두고 쳐서 울리는 불구(佛具)의 하나이다. <온양민속박물관 소장 청동금고>는 아산 신수리에서 출토되었다고 전해지고 있다. 명문은 없으며 앞면은 당좌구, 중구, 외구의 3부분으로 구획되어 있고, 금고의 규모는 36.7x9.2cm이다.

용촛대는 조선 후기 사찰의 의식법구의 하나로 제작자는 화원승 “勝尒”로 표시되어 있다고 한다.

아산의 두곳 방문의 걸음 수가 꽤 되어 몸은 다소 지칠수 있지만 피곤을 느끼지는 않는다. 알고저 하는 것과 보고저 하는 것을 이룬 뿌듯함에 화사하게 꽃 피운 나무와 잘 가꾸어진 주변의 조경사이를 걷는 행복감이 더한 때문이라 생각하며 집으로 향한다.

如一유광하 기자

'뉴스' 카테고리의 다른 글

| 6월 1일 이후 체결한 주택 임대차 계약, 신고 필수 (0) | 2025.05.08 |

|---|---|

| 전의면에 시니어친화형 국민체육센터 들어선다 (4) | 2025.05.08 |

| 전입신고·상세주소 부여 신청 한번에 해결하세요 (0) | 2025.05.07 |

| 3년 만기 시 1,080만 원…청년적금 참여자 모집 (0) | 2025.05.07 |

| '제628돌 세종대왕 나신날' 세종에서 함께해요! (0) | 2025.05.06 |