如一同行 백 여든 다섯번째 - 청양

- 장곡사

청양으로 길을 잡는다. 청양의 칠갑산 정상으로 향하는 길에 자리한 도림사지에 남아 있는 탑을 찾아나선 길이다. 길을 찾아 사지 입구 까지 당도하였으나, 정작 사지는 정상으로 오르는 길목에 자리하고 있어, 낙옆이 발을 덮는 가파른 오르막을 오르다가 길이 쉽지 않아 이내 돌아내려 온다. 중도 포기의 아쉬움으로 입구에 덩그라니 놓인 석조물과 문 닫은 주변의 휴게소와 산장이 나를 더욱 쓸쓸하게 한다. 푸르름이 살아나는 봄볕 받는 날 다시 찾아보리라 마음 먹으며, 청양의 국보와 많은 보물을 보유한 청양의 명소 장곡사로 향한다.

장곡사는 통일신라 문성왕 12년(850)에 보조선사가 처음 세운 절로, 이후 많은 수리가 있었으나 자세한 기록은 전해지지 않고 있다고 한다. 이 사찰은 지형을 따라 위아래에 2개의 대웅전(상·하 대웅전)이 엇갈리게 배치되어, 하대웅전은 상대웅전보다 아래에 동남향으로 자리잡고 있다. 상대웅전은 고려 말, 조선 초의 건축양식, 하대웅전은 조선중기의 건축양식이며, 상대웅전에는 약사여래와 비로자나불이, 하대웅전에는 금동약사 여래불이 모셔져 있어 장곡사는 약사여래 기도 도량이다. 일반적으로 약사여래를 모시면 약사전, 비로자나부처님을 모신 곳을 대적광전이라 하는데 이곳은 두 곳 모두 대웅전 현판을 달고 있는 것도 특이 하다. 2채의 대웅전인 까닭은, 원래 대웅전은 상대웅전인데, 상대웅전에 모셔놓은 금동 약사여래불이 영험해, 불공을 드리는 사람 모두 완치가 되니, 그 소문을 듣고 너무 많은 사람들이 모여서, 하대웅전을 짓고 약사불을 한분 더 모시게 되었다는 이야기가 전한다고 한다.

운학루를 통해 경내로 들어서 따스하게 내리쬐는 햇볕을 느끼며 사찰의 여정을 시작한다. 경사지를 따라 위아래 자리한 사찰을 한눈에 볼 수 있는 것은 겨울이라 가능한 듯하다.

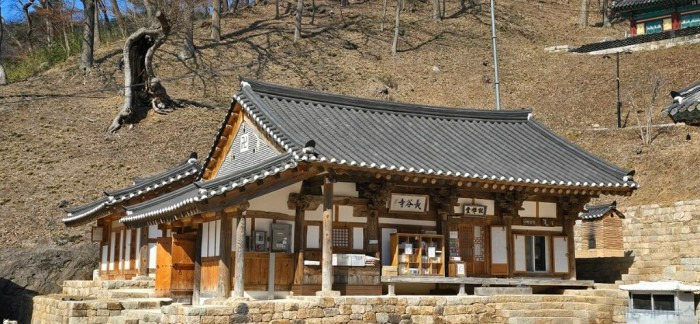

고풍스러운 절집인 설선당은 하대웅전과 같은 조선 중기에 지어진 스님들의 거처이다. 건물 앞면의 '설선당’이라는 편액이 '말씀을 논하고 참선을 위한 수도하는 곳'임을 알려준다. 오른쪽 3칸은 공포가 정교한 구조와 양식을 보여 원래의 건물로, 왼쪽으로 이어지는 2칸은 그 구조와 양식이 변형을 보이고 있어, 이는 후에 보수되었거나 다시 지어진 것으로 보인다고 한다.

관심을 조금 가지면, 채색되지 않아도 기품이 느껴지는 정교한 형태의 공포가 오랜간 눈길을 잡는다.

겨울의 햇살을 받은 1963년 보물로 지정된 하대웅전은 조선 중기의 앞면 3칸·옆면 2칸의 사람 인(人)자 모양의 맞배지붕의 다포양식의 건물로, 소박한 맞배지붕에 다포 양식을 한 드문 형태라 한다. 건물 안쪽에는 마루를 깔았고, 불단에는 청양 장곡사 금동약사여래좌상(보물)을 모시고 있는데, 대웅전은 고려 후기의 것으로 알려져 있다.

2022년에 복장유물을 통해 제작시기와 발원자가 확인되며 보물에서 국보로 지정된다. 발원문에는 1346년(고려 충목왕 2)의 조성시기와 약1,116명에 달하는 발원자의 정보를 담고 있으며, 불상조각 중 약기인(藥器印)의 약사여래로, 당시 약사 신앙을 알려 준다고 한다. 또한 중요사료인 '성불원문'을 지은 백운은 세계 최고의 금속활자본인 『불설직지심체요절』을 편찬한 분으로, 나옹혜근, 태고보우와 함께 고려 말 ‘삼사(三師)’로 추앙 받았던 백운경한(白雲景閑, 1298∼1374)과 동일인물로 추정되며, 불상의 제작을 주도한 계층은 고려 왕족과 하급무관과 군부인들로 몽고침탈기 동안, 불사를 통해 자신과 가족의 무병장수와 전쟁 중에 죽은 친족의 극락왕생을 발원했을 것으로 추정된다고 한다. 인명 중에는 공민왕의 몽고식 이름인 바얀테무르(伯顔帖木兒)를 비롯해 금타이지(金朶兒只), 도르지(都兒赤)처럼 몽고식 이름이 있어 당시 14세기 중반의 고려 사회의 몽고 풍속을 확인할 수 있다. 발원문 및 조성에 참여한 시주자가 기록된 묵서가 있는 직물편, 그리고 공예적 수준이 뛰어난 향낭(香囊)과 함께 국보로 지정되었다고 한다.

하 대웅전을 나서서 상대웅전으로 향하는 길을 오르다 보면 여러 형태의 형태가 온전하지 않은 부도탑을 모은 곳을 지난다.

많은 이의 이목과 방문이 있는, 1963년 보물로 지정된 상대웅전은 앞면 3칸·옆면 2칸의 人자 모양 맞배지붕에 다포 양식을 보이고 있다. 특이점은 건물 안쪽 바닥에는 전돌을 깔았으며, 그 중에는 통일신라 때 것으로 보이는 잎이 8개인 연꽃무늬를 새긴 것도 섞여 있다고 한다. 내부에 청양 장곡사 철조약사여래좌상 및 석조대좌(국보)와 청양 장곡사 철조비로자나불좌상(보물) 및 소조아미타불 등이 자리하여 문화재 박물관 같은 분위기 이다.

세분의 부처님이 모셔져 있고 가운데 비로자나불 (보물), 오른쪽에 약사여래불(국보)이 자리하며, 왼쪽안으로는 소조 아미타불이 모셔져 있다. 화려하지 않으며 후불벽화도 없이 나무로 된 광배에 높은 석조 단위에 자리한 모습이 여느 대웅전에서는 느낄수 없는 분위기를 풍긴다. 바닥이 벽돌로 이루어져 실내화가 필요하여서 인지, 왠지 법당 안이 썰렁하고 가라앉은 분위기에 낯설게 느껴진다.

1962.12.20 철불좌상으로, 나무로 된 광배(光背)를 배경으로 사각형의 석재 대좌 위에 모셔진 불상이다. 상투 모양의 육계에, 얼굴은 둥글고 단아한 모습이다. 신체는 건장하고 당당한 편이지만 양감이 9세기 후반에 만들어진 불상임을 알 수 있다. 오른손은 손끝이 땅을 향하도록 하고 있으며, 무릎 위에 놓인 왼손에는 약항아리가 얹혀 있었다고 하지만 지금은 없다.

4각형의 대좌는 바닥돌은 넓은 편이며, 하대에는 연꽃무늬와 모서리에는 귀꽃이, 중대엔 안상(眼象)을, 상대에는 연꽃무늬를 조각하였다. 광배는 원래 돌이 파손되어 조선시대에 나무광배로 대체한 것 같다고 하는데, 광배는 중심부는 꽃무늬, 주변은 불꽃무늬로 신라말과 고려초에 유행하던 광배를 모방한 듯 하고 광배 자체는 의외로 고풍스러움을 풍기는 듯 하다.

안쪽에는 소조 아미타불 좌상은 탑소재의 석물을 짜 맞춘 듯한 대좌에 모셔져 있는데, 불사를 이루어 국보 대좌를 본 떠서 새로이 모시는 것도 좋을 듯하다는 생각을 해본다

사찰을 둘러보고 괘불탱을 궁금해 하며 언덕을 내려와 국보와 보물로 가득한 사찰을 나선다.

1997년 국보로 지정된 괘불탱은 용화수 가지를 든 미륵불을 그린 괘불로, 전체 897.6×585.7cm, 화면 805.5×556cm 이며, 미륵불을 중심으로, 6대 여래, 6대 보살 등 이 자리한다. 미륵불은 머리에 4구의 작은 불상의 보관을 쓰고, 긴 팔과 커다란 상체 모습이다. 조선 현종 14년(1673) 철학(哲學)을 비롯한 5명의 승려화가가 왕과 왕비, 세자의 만수무강을 기원하기 위해 제작한 것으로, 미래불인 미륵이 본존이지만, 내용은 현세불인 석가가 영축산에서 설법하는 영산회상도와 비슷하고, 등장인물들과 배치구도가 경전의 내용과도 다른 점으로 연구 가치가 많은 작품이라 한다.

그리 멀지 않은 곳의 백제문화 체험 박물관으로 발길을 옯긴다. 이곳에서 청양의 문화와 충남의 유형 문화유산을 만날수 있다.

정산면 학암리 가마터 등 백제시대 가마터와 관련 유물들이 다량 발굴된 청양의 이미지를 담아, 외관은 백제시대 토기를 굽는 가마모양이며, 박물관 내부엔 청양의 토기가마터가 재현되어있다. 여러 도요지를 재현해 놓은 모습과 둘레로 전시된 각종 토기의 모습이 보인다. 안내 화살표를 따라 전시물을 관람한다. 이곳은 청양의 역사와 민속품, 근현대 자료 등이 전시된 역사관과 백제토기, 사금채취, 농경문화 등을 체험공간으로 꾸며져 있어, 백제문화를 알리고, 다양한 체험을 할 수 있는 프로그램을 수행하는 곳이라 한다.

이곳 백제문화체험박물관이 보유한 유형 문화유산인 [청양 최익현압송도」는 구한말 문인지식인이자 항일지사인 면암 최익현선생이 서울에서 부산, 대마도로 압송되는 과정의 기록화라 한다.

[가운데: 충청남도 유형문화유산 청양 최익현초상]

면암 최익현의 초상화로,「청양 최익현초상」은 현존하는 관복본 전신상중 고식의 초상화법이며, 눈동자에 수정체가 표현되지 않은 점은 채용신의 초기화법이라 한다. 당대 최고의 초상화가인 채용신이 유학자이자 의병장 최익현의 풍모를 적절히 형상화 해낸 작품이라 한다.

이곳엔 청양의 토기와 기와를 굽던 6개의 가마터 소개와 산수 무늬, 도깨비 무늬, 봉황무늬, 연꽃, 연꽃구름무늬 그리고 장곡사 상대운전 문양벽돌 등을 소개 전시하고 있다.

이곳 전시물 중 백제 문양의 벽돌을 태마로 여러 문양을 전시한 것으로 오른쪽 사진이 장곡사 의 연꽃 무늬 벽돌이다.

장곡사 상대웅전의 바닥에 장식 된 벽돌로 벽장식을 하여 놓은 모습이다. 백제 588년 일본에 건너가 일본의 최초 기와집인 아스카데라를 지은 와박사는 이곳 청양의 기와공방에서 활동하던 와박사일 가능성이 높다고 한다. 이 곳의 다른 테마는 청양에 있었던 보부상 연합회의 도장과 유품등 보부상과 관련한 것을 전시한 특징이 있다.

보부상도장은 단체별로 다르다는데, 예덕상무사는 '충남예당상무지사', '상무사 충남도 예산국지부' 라는 도장을 사용하고, 저산팔읍상무사, 원홍주등육군상무사의 도장에는 '우사영의지인'등 '우사'를 단체의 명칭으로 사용하였다 한다.

이 전시장에는 상급기관에서 받은 공문이나 역대 접장의 명단을 적은 공문서를 모셔 놓고, 매년 지내는 제사인 충남 보부상 공문제에 대한 소개가 있으며, 조선후기 이후 보부상이 사용하던 유물로 1992년에 지정된 ‘원홍주육군상무사’의 유품들이 전시되어 있다. 보부상 조직중 서해안 쪽의 홍성 ∙ 광천 ∙ 보령 ∙ 청양 ∙ 대흥(大興) ∙ 결성 등 6군 중심의 상권을 관할해 온 원홍주육군상무사는 장시를 운영하는 임소(任所)와 임소를 총괄하는 본소(本所)로 구성되어 있었다 한다. 1887년에 작성된『상리국서(商理局序)』는 혜상공국을 상리국으로 바꾸면서 당시의 서문과 전교(傳敎), 계문(啓文) 등을 적어 보부상조직의 변화상을 알 수 있는 자료이며, 일제가 식민화계획에 관한 자료와 충남에서 상업주식합자회사를 만들어 자본침투를 기하려는 자료도 있다고 한다. 이러한 유물과 각종 문서들은 한말 상무사의 기능과 활약상을 귀중한 민속문화유산이라고 한다.

옥외 전시장에 자리한 이 좌대는 1986년 청양군 본외리의 백제시대 가마터에서 파편 상태로 수습되어 복원된 것으로 높이 100cm, 폭 280cm의 초대형 불상받침이다. 좌우 대칭의 옷자락의 주름처리는 법륭사 금당석가삼존등 일본의 불상 받침에 전승된 모습이라고 한다. 제작시기는 백제 말기인 7세기 경으로 추정되는데 이러한 좌대에 모실 불상은 어떤 크기와 모습 이었을까?

목적하던 바를 이루지 못한 허탈감과 뜻하지 않게 청양지방의 문화를 한 눈에 볼 수 있는 것에서 오는 즐거음을 동시에 느끼며, 다시 올라가 보아야 할 도림사지와 이곳의 몇몇 새로운 보물을 찾아 또 다른 방문을 기약하며 청양을 벗어나 귀가 길을 택한다.

如一유광하 기자